고려 말, 李씨 상징 오얏나무 베어낸 '벌리'서울 강북구 번동(樊洞)의 유래에 얽힌 전설은 고려시대로 거슬러 올라간다.

내우외환으로 왕조가 쇠락하던 고려 말 풍수지리와 도참설을 담은 '운관비기'란 책에 이런 예언이 담겨 있었다. '이씨가 한양에 도읍하리라(李王都漢陽).'고려 왕실과 중신들로서는 신경을 곤두세울 수밖에 없는 예언이었다. 그런데 마침 한양 삼각산 아래 지금의 번동 일대에 이씨를 상징하는 오얏나무(李)가 많이 자생했다. 집집마다 울타리 삼을 만큼 오얏나무가 무성하니 '이씨가 흥할 징조'란 말이 파다했고, 마침내 왕실에서 '벌리사(伐李使·오얏나무 베는 관리)'를 두어 모두 베어냈다. 이로부터 여기가 '벌리(伐李)'라 불렸다는 것이다.

조선시대 겸재 정선이 그린 '도성대지도'와 고산자 김정호가 그린 '대동여지도'에는 이곳이 '벌리(伐里)'란 지명으로 남아 있다. 이후 '벌리'란 발음이 잘못 전해져 '번리(樊里)'로 바뀐 것으로 추정된다.

번리는 조선 초부터 한성부에 속했다가, 일제시대 경성부에서 빠져 경기도로 들어갔었다. 다시 서울로 돌아온 것은 광복 이후인 1949년 8월. 이때 '성북구 번리'가 됐다. 1950년 번동으로 이름이 바뀌었고, 1973년 도봉구, 1995년 강북구가 생기며 소속을 옮겼다.

오는 17일이면 번동 옛 드림랜드 일대에 대형공원 '북서울 꿈의 숲'이 생긴다. 90만㎡의 거대한 숲이라니, 그 옛날 오얏나무가 무성했던 땅에 꼭 어울린다.

조선시대 차·채소·과일 등 다루던 관청이 있던 곳무심코 부르는 동네 이름에도 알고 보면 서울의 역사가 오롯이 담겨 있다. 지명 속에 감춰진 옛 사람들의 사연에 귀 기울이면 지금 우리의 삶터도 새롭게 보인다. 시리즈 '우리 동네 옛이야기'를 통해 어제의 역사로 오늘을 비춰보는 구수한 이야기를 풀어내 본다.

"그의 향기롭고 보들보들한 두 팔이 나의 목을 감고 있었다… '다옥정 ○○번지. 우선 이 번지를 잊지 마셔요.' 나는 기계적으로 고개만 끄덕일 뿐이었다."

소설가 현진건은 1922년 발표한 단편 '타락자'에서 주인공이 기생 '춘심'과 사랑에 빠지는 대목을 이렇게 그렸다. 여기 나오는 '다옥정'이 바로 지금 한국프레스센터 뒤편, 무교동과 길 하나를 맞댄 중구 다동(茶洞)이다.

조선시대 왕실에서 쓸 차·채소·과일 등을 다루던 관청인 사옹원의 다방(茶房)이 있어 '다방골' '다동계'라 불리기 시작했다. 한성부 남부 광통방에 속했는데 '다방골'을 한자로 옮겨 '다방(多坊)'이라고도 표기했다. 조선의 여(女)형사로 알려진 '다모(茶母)'는 본래 여기서 차를 끓이던 여성들이었다는 설도 있다. 일제시대엔 일본식으로 '다옥정(茶屋町)'이라 불렸다.

전설에 따르면 다동 일대는 지형이 1000년을 사는 거북 모양이라 온갖 재난에도 피해를 입은 적이 없다. 부유한 상인들이 주로 살았고, 기생도 많아 일제 때 '다동 권번(券番·기생조합)'이 유명했다. 1937년 소설가 이태준이 발표한 단편 '복덕방'엔 이런 구절이 나온다. '돈은 흔해져서 관철동, 다옥정 같은 중앙지대에는 그리 고옥(古屋)만 아니면 1만원대를 예사로 훌훌 넘었다.'

현대에 이르러서도 사무용 빌딩이 많고 '먹자골목'이 있는 상업중심지다. 카페가 흔하니 다방골 명성은 여전한 셈이다.

- ▲ 이철원 기자 burbuck@chosun.com

한국 최초의 비행장이 들어섰던 여의도서울 영등포구 여의도동(汝矣島洞)은 조선시대에 '잉화도(仍火島)' '나의주(羅衣洲)' 등으로 불렸다. 한강 수위에 따라 영등포와 이어졌다가 고립된 섬으로 떨어졌다가 해서 생긴 이름인데, 해석이 두 가지다.

첫째는 섬이 강물에 휩쓸려도 지대가 가장 높은 '양말산'은 물에 잠기지 않아 사람들이 여길 가리키며 "나의 섬" "너의 섬"이라 했는데, 이걸 한자로 '나의주' '여의도'로 옮겼다는 설이다. 둘째는 땅이 넓어 '너벌섬'이라 부르다가 '잉화도' '나의주'가 됐다는 설이다. '잉(仍)'과 '나(羅)'는 '너'란 발음을 표기할 때 쓰던 한자고, '화(火)'와 '의(衣)'는 우리말 '벌'로 읽을 수도 있다는 것이다.

동국여지승람에 따르면 옛날 여의도에는 목장이 있어 말·양 등을 키웠다고 한다. 그래서 '양말산'은 양마산(養馬山·羊馬山)이란 말에서 나온 것으로 추정된다. 해발 32m였던 양말산은 1968년 한강개발 사업으로 깎여나갔고, 그 자리에 국회의사당이 들어섰다.

한강개발 전 여의도의 명물은 1916년 일제가 한국 최초로 건설한 '여의도 비행장'이었다. 한국 최초 비행사인 안창남이 1922년 이곳에서 고국방문 비행을 했을 때 30만명이 모였다고 한다. 1958년까지 국제공항 역할을 수행했다.

서울시의 '한강 르네상스 프로젝트'에 따라 새 단장을 마치고 지난 24일 재개장한 여의도 한강공원에 이 비행장을 기념하는 '너른 들판'이 생겼다니 감회가 새롭다.

조선시대 교육기관 있던 중학동'내 어린 시절의 서울거리 중학동만 해도 지금의 동십자각 앞에는 목조다리가 놓여 있었고, 그 아래 맑은 시내가 흐르고 있었다. 여름이면 냇가로 나가 바지를 걷어 올리고 바위 사이의 가재를 찾아서 올라가다가 어느새 삼청공원 산기슭에까지 닿고는 하였다.'

잠실 올림픽주경기장을 설계한 건축가 김수근(1931~1986) 선생은 1979년 한 일간지 기고문에서 중학천에 대한 어린 시절 추억을 풀어놓았다. 중학천(中學川)은 삼청동 북악산 자락에서 발원해 종로구 중학동(中學洞)을 지나 청계천으로 흘러들어 간다.

중학동과 중학천의 '중학(中學)'은 지금의 중학동 18-6에 있던 조선시대 교육기관이다. 조선 왕조는 수도 한양을 동·서·남·북·중부로 나눠 각기 학당을 두려 했는데, 북부학당은 세우지 못하고 4부 학당이 됐다.

청계천의 가장 큰 지천(支川)인 중학천은 1957년 콘크리트로 복개돼 도로 아래 갇혔다. 김수근 선생은 기고문에서 이를 아쉬워하며 말했다. '요즘 어른들은 자동차 도로를 만든다고 그 맑은 물이 흐르는 개천을 콘크리트로 덮어버렸다. 사람을 위한 것이 아니라 자동차를 위해서였다.'

올 2월 서울시는 중학천 전 구간 2㎞를 3단계로 나눠 2011년까지 물길을 되살리겠다고 했다. 1단계인 청계천~종로구청 구간 340m가 연말쯤 완공된다니 김 선생이 살아있다면 보고 기뻐할 것이다  - ▲ 이철원 기자 burbuck@chosun.com

강남구 삼성동(三成洞)강남구 삼성동(三成洞)은 서울에서도 번화하고 부유한 동네지만, 1963년까지는 경기도 광주군 언주면에 속한 리(里)였다.

삼성이란 지명도 일제시대인 1914년에서야 생겼다. 조선시대 이 일대엔 봉은사·무동도·닥점 세 마을이 있었는데, 일제가 마을 셋을 합하며 '삼성리'라 이름했다는 것이다.

'무동도'(舞童島)는 한강 가운데 놓인 섬으로, 어린애가 춤추는 모양의 바위가 있었다고 한다. 탄천과 한강이 만나는 곳의 삼각주를 무동도라 불렀다는 설이 있는가 하면, 압구정동과 옥수동 사이에 있던 저자도(楮子島)의 다른 이름이라는 설도 있다.

무동도 인근의 마을인 '닥점'은 닥(닥나무)을 파는 가게가 있어 그리 불렸다. 저자도에도 닥나무(楮)가 많이 자랐기에 '무동도=저자도'란 견해가 생긴 것이다.

저자도는 풍경이 아름다워 고려 때 문신인 한종유의 별장이 있었고, 세종대왕이 낚시를 즐긴 적도 있다. 유서 깊은 곳인데 1970년대 압구정동 개발을 하며 섬의 흙을 모두 퍼내 써서 사라져 버렸다.

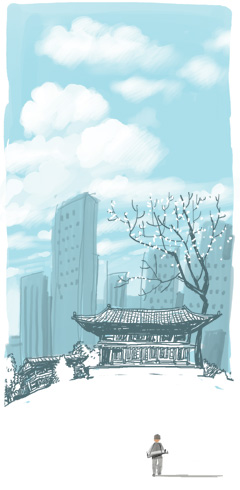

봉은사(奉恩寺)는 1200여년 전 신라시대에 창건된 사찰이다. 조선 초 폐지된 승과고시가 명종 때 일시 부활했을 때 거기 응시한 수천 명의 승려가 봉은사 앞 벌판에 모여 시험을 치렀다.

이후 그 벌판을 '중의 벌' '승과평'(僧科坪)이라 불렀다는데, 지금은 코엑스(COEX)가 들어서 흔적조차 찾아보기 어렵다. 회기동의 유래는 폐비 윤씨 묻혔던 '회묘'"내 죽거든 건원릉 가는 길목에 묻어주시오. 원자가 장차 보위에 올라 능행 가시는 모습을 먼 발치에서나마 지켜보고자 하오."

탤런트 구혜선은 작년 2월 SBS드라마 '왕과 나'에서 소복을 입고 나와 이렇게 말했다. 조선 연산군의 생모인 폐비 윤씨역을 맡아 성종이 내린 사약을 받아드는 장면이었다. 이 대사를 끝으로 극중 윤씨는 피를 토하며 숨을 거뒀다.

실제 폐비 윤씨는 죽기 전 태조 이성계의 무덤인 건원릉 가는 길에 묻어달라 소원했다. 마지막 소원이 받아들여져 윤씨는 한양 도성과 현재 구리시 인창동에 있는 건원릉 사이에 묻혔는데, 그 무덤 이름인 회묘(懷墓)가 지금 동대문구 회기동(回基洞)의 유래가 됐다. 처음엔 일대가 회묘동(懷墓洞)이라 불렸는데 세월이 흐르며 회묘리(回墓里), 회기리(回基里)로 바뀌었다고 한다.

회기리에서 흥인지문(동대문)으로 가는 길엔 '떡전거리' '병점리'(餠店里)로 불리던 마을도 있었다. 도성으로 향하는 길손들을 상대로 떡 파는 가게가 많아 떡전거리란 이름이 붙었는데, 일제시대 회기리에 병합됐다. 지금도 청량리에서 회기동 가는 길목에는 '떡전다리' '떡전교사거리' 등이 남아있다.

폐비 윤씨가 묻힌 회묘는 1969년 경기도 고양시 서삼릉으로 이전했고, 그 자리에는 경희의료원이 들어섰다. 요즘 전농·이문뉴타운 개발 등으로 주변이 모두 상전벽해(桑田碧海)중이니, 윤씨의 혼백이 남아있었더라도 이곳에 머무르긴 번잡했을 것이다.

왜군의 아이 낳아 기르게 했던 '異胎院'산수가 수려해 길손이 끊이지 않지만, 뜨내기가 많아 번잡한 마을. 용산구 이태원동(梨泰院洞)은 예로부터 그러했다.

'이태원'은 본래 조선시대 이곳에 설치했던 원(院·출장 떠난 관원을 위해 나라가 마련한 숙박시설)의 이름이었다. 조선시대 학자 성현(成俔)이 쓴 문집 '용재총화'엔 이런 대목이 있다.

'이태원이 목멱산(남산) 남쪽에 있는데 맑은 샘물이 산에서 쏟아져 내려오고 큰 소나무가 가득하니 성 안 부녀자들이 피륙을 세탁하기 위해 많이 모였다.'

평화롭던 이태원의 물정을 바꿔놓은 건 임진왜란이었다. 한양까지 함락시킨 왜군은 조선 여자를 겁탈하기 일쑤였는데, 이태원 근방에 있던 운종사(雲鐘寺)가 비구니(여승) 절이라 피해가 컸다. 가토 기요마사(加藤淸正)의 군대가 진을 치고 수시로 여승을 범했다는 말까지 있었다. 전쟁이 끝나자 이때 임신한 여자들의 처우 문제가 생겼다. 조정은 논의 끝에 여승들이 움막을 짓고 아이를 기르도록 허락하니, 이후 일대를 이국의 아이를 임신했다는 뜻에서 '이태원'(異胎院)이라 표기하기 시작했다고 한다. 조선에 투항한 왜군들이 여기 모여 살아 '이타인'(異他人)이라 불렀다는 기록도 있다.

이타인과 이태원의 인연은 이어져, 해방 후 미군부대가 인근에 들어오면서 그들을 상대로 한 상점과 유흥가가 생겨났다. 요즘도 세계 각국 풍미를 즐길 수 있는 곳으로 각광을 받고 있으니, 결코 짧지 않은 인연이라 하겠다.

성동구 옥수동(玉水洞)'왕이 금표 안길을 따라 두모포(豆毛浦)에 놀이 가는데 이때 1000명의 궁녀가 뒤따랐다.'

조선 시대 '연산군일기'의 한 대목으로, 여기 나오는 '두모포'가 바로 현재의 성동구 옥수동(玉水洞)이다. 옥수동은 한강과 중랑천 합류부에 있어 오랫동안 '두 물이 합쳐진다'는 뜻의 '두물개' '두뭇개'로 불렸다. 그걸 한자로 '두모포'라 적은 것이다.

- ▲ 일러스트=유재일 기자 jae0903@chosun.com

옥수동이란 지명은 한참 뒤인 일제시대에 생겼다. 지금의 옥수사거리 부근에 '옥정수(玉井水)'란 유명한 우물이 있어 일대를 '옥정숫골'이라 했던 게 이후 지명으로 굳어졌다. 옥정수은 1960년대 도로 공사로 매몰됐다.

임진왜란 전 옥수동은 한성에서 일본으로 가는 길목이었다. 세종대왕이 1419년 대마도를 정벌할 때 두모포 백사장에 상왕(태종)을 모시고 나와, 이종무 장군과 여덟 장수를 전송하며 잔치를 베풀었다는 기록이 있다. 승전하고 돌아온 이 장군을 맞아 잔치를 베푼 곳도 이곳이었다. 옥수동 앞 한강은 호수처럼 잔잔하고 풍광이 아름다워 마포 앞 서호(西湖)와 대비해 동호(東湖)라고 불렸다. 1517년 중종 임금이 한강변에 건물을 지은 후 젊은 학자들에게 휴가를 주고 이곳에서 공부에 전념하게 했는데, 그 이름이 동호독서당(讀書堂)이었다. 독서당은 왜란 중 소실됐지만, 성동구가 최근 독서당터 일대 '독서당길'을 역사·문화거리로 단장하겠다고 나섰으니 참 반가운 일이다. 서초구 반포동(盤浦洞)'뒤늦게 시중에 아파트 바람이 부는 것 같다. 작년부터 주택공사가 분양 또는 전세로 내놓은 반포동 아파트 510가구분이 15일로 완전히 다 나갔다.' 최근 기사라 해도 믿을 듯한 이 글이 신문에 실린 건 1973년 3월이었다. 1970년대 초 한강변 매립지에 미국 차관을 보태 아파트 단지를 지은 이래, 서초구 반포동(盤浦洞)은 늘 '아파트 바람'의 중심이었다.

그러나 조선시대 말까지 반포는 경기도 과천군에 속한 상습 침수지대였다. 마을을 흐르는 개울이 서리서리 굽이쳐서 '서릿개'라 불렸다. 프랑스인들이 모여 살아 유명해진 '서래마을'도 '서릿개마을'이란 뜻이었다. '서릴 반(蟠)' 자를 빌려 서릿개·서래를 한자로 옮기다가 반포(蟠浦), 반포(盤浦)란 지명으로 자리잡았다.

1960년대까지 신반포로 서쪽 대부분이 한강 물에 잠겨 있었을 정도라, 반포 일대엔 사람 살 만한 곳이 많지 않았다. 제일 먼저 마을이 생긴 곳은 지금의 조달청 부근으로, 수백년 전부터 '마뉘꿀'이란 마을이 있었다. 산봉우리가 매화꽃잎처럼 솟은 데 생긴 마을이라 마뉘꿀이라 불렸는데, 한자로 매곡동(梅谷洞)이라고도 했다.

지금의 서울성모병원에서 대법원으로 넘어가는 반포로 언덕도 본래는 '마뉘꿀고개'라 불렸다. 서초구가 반포로 탓에 나뉜 길 양쪽 녹지를 연결하려고 가칭 '아트 육교'를 놓는다는데, 고운 우리말로 '마뉘꿀 다리'라 하면 어떨까? 양천구 목동(木洞)1920년대 안양천 제방을 쌓기 전 양천구 목동(木洞) 일대는 큰 비만 오면 물에 잠기는 황무지였다. 오로지 풀만 무성히 자라 조선시대에는 목장을 두고 말을 길렀다. 이때 목동(牧童)과 식솔들이 마을을 이루기 시작했으니, 목동(木洞)은 본래 목동(牧洞)이었으리라 추정된다.

조선조의 목장은 현재 경인지하차도가 있는 목4동 제물포길 부근에 있었고, 목장이 있는 마을은 '마장'(馬場)이라고도 불렸다. 그 북쪽에 마장산도 있었다는데 1980년대 신시가지 개발할 때 깎여 없어졌다.

마장산은 사라졌지만 목동 초입의 용왕산(龍王山)은 건재한데, 여기 얽힌 전설이 재미 있다. 이 산은 원래 엄지산(嚴知山)이라고 불렸는데, 어느 때인가 산 아래 살던 박씨 노인이 죽으며 "내가 죽었다고 남에게 알리지 말고, 염을 할 때 몸을 띠로 묶지 말라"고 일렀다.

자식들은 이를 무시했고 이상한 유언을 남겼다는 소문만 퍼져 관원들이 무덤을 파헤쳤다. 관은 비어 있었으나 주변을 뒤지니 띠에 묶인 채 꿈틀대는 용이 나왔다. 관원들은 용을 잡아죽였고, 이후 사람들이 "박씨가 승천해 왕이 되려 했지만 뜻을 이루지 못했다"며 엄지산을 용왕산이라 부르기 시작했다는 것이다.

용왕산 아래 펼쳐진 목동 땅은 옛부터 "앞으로 천호(千戶)가 넘는 집이 들어선다"는 말이 있어 '천호지벌'이라 불렸다. 오늘날 정말 아파트가 빽빽히 들어섰으니, 믿거나 말거나 놀라운 예언이라 하겠다. 사슴과 결혼한 처녀의 눈물 '녹천'시냇물(溪)이 만나 달(月)이 된 마을, 거기가 노원구 월계동(月溪洞)이다. 중랑·우이천의 합류부 땅이 반달 모양이라 월계라 했다는데, 우이천에 달이 맑게 비쳐 월계란 말도 있다.

조선시대 녹촌(鹿村)·연촌(硯村)·능골 등의 마을이 있었는데, 중심은 녹촌이었다. 뒷산 계곡 줄기가 사슴뿔처럼 생겨 녹천(鹿川)이라고도 했다는데, 실제 사슴과 연관된 전설이 내려온다.

조선 중기 중랑천이 범람해 마을을 덮쳤다. 사람들은 급히 뒷산으로 피해 목숨을 건졌으나 논밭이 망가져 생계가 막막했다. 그런데 촌주의 꿈에 신선이 나타나 "내일 정오 푸른 사슴이 중랑천에서 목욕을 할 테니 제일 참한 처녀를 뽑아 시집 보내면 좋은 일이 생긴다"고 일러줬다.

갑론을박 끝에 15살 난 염씨(廉氏)네 딸이 뽑혀 보내졌는데, 진짜 사슴이 나타나 목욕을 하더니 등에 처녀를 태워 사라졌다. 잠시 뒤 사슴이 떠난 방향에서 물줄기 둘이 흐르기 시작하더니 하나로 합쳐졌고 일대 논밭은 순식간에 비옥해졌다. 사람들은 그 냇물이 사슴과 결혼한 염씨 처녀의 눈물이라 생각해 녹천이라 불렀고, 이로부터 마을 이름도 녹천·녹촌이 됐다는 것이다.

녹천 뒷산은 지금의 초안산으로 추정되며, 옛 내시들의 무덤이 아주 많다. 노원구가 오는 24일 여기서 '초안산 문화축제'를 열어 산신제를 지내고 내시를 위한 위령제도 올린다니, 염씨 처녀도 더불어 위안을 받길 기도해 본다.

| ![]() http://blog.naver.com/kimkyoc/40094161866

http://blog.naver.com/kimkyoc/40094161866 ![]() http://blog.naver.com/kimkyoc/40094161866

http://blog.naver.com/kimkyoc/40094161866